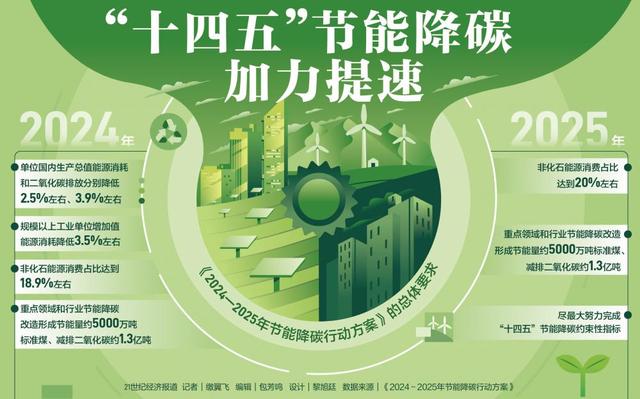

国务院关于印发《2024—2025年节能降碳行动方案》的通知

氢能齐步走

氢能齐步走很多人在问,氢能怎么今年忽然就火了?事实上,全球氢能已经历了四轮热潮。每轮热潮的兴起和回落,都绕不开两个关键问题:一是能源成本,二是气候治理。1973年爆发的石油危机导致

很多人在问,氢能怎么今年忽然就火了?

事实上,全球氢能已经历了四轮热潮。每轮热潮的兴起和回落,都绕不开两个关键问题:一是能源成本,二是气候治理。

1973年爆发的石油危机导致全球石油短缺,油价从3美元飙至13美元。备受高油价困扰的国家开始设想,能否用煤炭与核能制造氢气以替代石油。1977年,国际能源署氢能和燃料电池技术合作计划设立,一些国家随即展开技术研发。但随着石油危机解除,第一轮氢能热退潮。

到了1992年,《联合国气候变化框架公约》获得通过,这是全球多国在应对气候变化问题上首次达成共识,可以实现“零排放”的氢能技术再度被关注。此后几年,日本以及欧洲的一些国家重金投入氢能技术研发,并有所斩获。但是,持续低迷的油价降低了投资者的投资热情,氢能产业仍未能形成规模。

2005年2月,举世瞩目的《京都议定书》正式生效,这是人类历史上首次以法规形式限制温室气体排放,全球气候治理的热情再度被激发。欧美日加大了对氢能的研发投入,并出现了一批商业化氢能公司。然而,2008年金融危机等因素影响了部分国家对气候治理的持续投资,氢能产业的发展再次受阻。

直到2018年,可再生能源发电成本的显著下降,加上全球减排进程提速,氢能产业得以重整行装、集结出发。

谁在走?

从数量看,参与本轮集结的国家远超以往。

老将不会缺席。比如日本于2019年提出了《氢能与燃料电池战略路线图》,目标是“2025年实现氢能交通和民用市场的推广和普及,2030年实现氢能大规模供给”;法国将氢能作为疫情后重振经济的重要抓手,明确“2023年前建造100座氢充电站,达成5000辆商用氢能小客车”等目标。

除了上述国家,德国尝试在全国加快氢能网络布局;荷兰希望凭借风能、物流等条件展开绿氢生产;英国除了要提高氢产量,还将开建一个完全由氢供热的城镇。

根据中国氢能联盟专家委员会主任余卓平的统计,贡献全球GDP约52%的27个国家中,有16个已经制定了全面的国家氢能战略,还有11个国家正在制定国家氢能战略。

盘点这些国家的氢能战略,会发现这些国家首要任务相当一致:脱碳。

加拿大燃料电池企业巴拉德动力系统首席执行官麦楷文指出,脱碳、零碳已成为全球共识,有70多个国家将氢视为实现脱碳的一条最关键的技术路径。

除了脱碳,战略还指向一个潜在方向:争夺未来能源行业的新风口。

能源一直与资源有着紧密的联系——石油时代,掌握油藏者为王;光伏时代,拥硅者为王。但氢能是一个例外。由于空气含有大量氢元素,只要通过技术手段将其获取转化,我们就能拥有这种零排放、能量密度高的能源,就能站上新风口。

然而,氢能尚处在商业化初期,要想在新风口站稳,不仅需要技术,而且要有可供试错的市场。和其他国家相比,中国在上述两方面都有优势。

澳大利亚技术科学与工程院院士、新南威尔士大学中国尖端技术产业研究院院长甄崇礼指出:“中国绝对有希望在很短的时间内做到世界领先,因为中国跟很多别的国家不一样……不但有应用场景,(中国)企业也有应用新科技的热情。”

往哪走?

抢风口,比拼的还有速度。中国能源工程集团上海氢能研究院院长范钦柏曾以氢燃料电池为例指出,弯道超车,先要找道。

氢电耦合,就是当下多方认可并尝试进入的赛道。

电力企业纷纷布局自不必说。在国内,光伏巨头隆基正借助自身优势,开发绿电制氢及氢能装备项目;在国外,德国莱茵集团准备联合化工企业建设大型海上风电场,风电场产生的两成电力将直接用于生产绿氢。

非电力企业也在积极进场。在国内,中国石化表示将逐步打造“油气氢电服”综合加能站;在国外,挪威国油和英国公用事业公司则宣布,将联合开发世界上第一座100%氢燃料发电厂。

氢能的应用场景很多,但直到今天,只有试图破解长距离低碳运输问题的氢燃料电池摸到了商业化的大门。氢电耦合之所以能成为新赛道,也是因为它有望破解未来影响电力行业发展的难题——面对大量接入的绿电,我们应该怎么办?

无论是煤炭还是石油,除了可以提供能量,其本身也是储存能量的介质。然而风电和光伏不同,它们可以产生电力,却无法储存电力。

当下,补齐新能源储能短板的方案有两种:抽水蓄能和电化学储能。然而,两种储能仅为小时级别或日级别的,与之相比,氢能可储存能量达数月之久,且期间不会发生能量衰减。

上海电力股份有限公司副总经理夏梅兴指出,在电力行业的发展过程当中,迫切需要一个载体来实现电力的实时平衡和处处平衡,而氢能在这个过程当中恰好胜任。

对于电网,氢能将有助于其实现平衡。夏梅兴认为,在能源供应侧,可以用可再生能源通过集中式和分散式来制氢、储氢,消纳富余的光伏水电来制氢,这样一来,电网便可以实现平滑输出。

对于火电,氢能可更有效地帮助其调峰。夏梅兴指出,火电的启停是需要成本的,停下来就要付出成本,所以极端情况下可能会出现电价为负。氢能起到调峰、调频的作用,可使整个发电机组维持比较高的负荷率。

怎么走?

2020年11月,国际可再生能源机构发布了首份《绿色氢能政策》报告,其中指出,将绿色氢能从一个利基市场参与者转变为应用广泛的能源载体,需要制定综合的政策体系来克服最初发展的阻碍。

这里提到的阻碍,一是成本,二是技术。

对于成本,中国工程院院士彭苏萍建议,降成本需从两端入手,即重点在制氢与燃料电池制造方面进行成本控制。

目前,制氢的成本痛点在于电价和电解槽。国联证券研究显示,绿电成本占据绿氢全生命周期成本的56%,电解槽系统投资成本占38%。要解决氢能成本问题,除了通过技术提升降低绿电价格,也要通过研发减少电解槽的系统初始投资成本。

对于技术,业界最关注的是氢电转化中的能量损耗问题。

落基山研究所高级主管托马斯·科赫·布兰克曾表示:“大多数情况下,利用电力生产氢来发电是非常愚蠢的,因为在这个循环过程中有太多的能量损失。”

损失到底有多少?目前说法不一。根据中国科学院大连化学物理研究所的研究,在绿电转化为氢,再由氢重新转为电能的过程中,有50%~70%的能量损失,导致这种转换很不经济,亟需通过技术解决。

但无论怎样推动技术升级,我们都需切记:不求快,但求走出适合中国市场的路。正如中国氢能联盟战略委员会主任、中国科学院院士徐冠华所说,氢能产业发展要充分吸取风电、光伏以及新能源汽车发展的经验和教训,尤其要避免低端重复开发、资源和资金浪费等现象……不因氢能源的战略性而一哄而起,也不因发展氢能源的长期性而放弃战略目标,坐等别国成果。

消除以上阻碍,氢能才能真正实现齐步走。