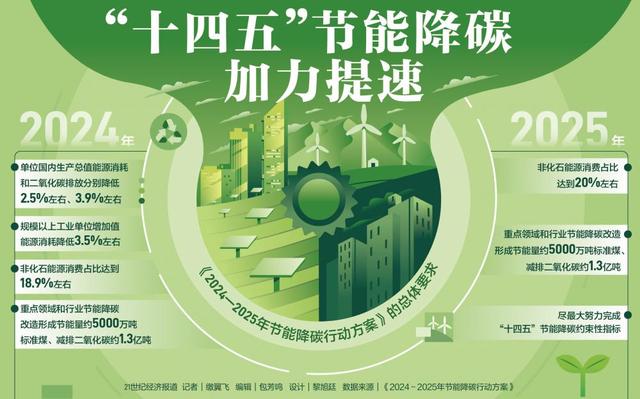

国务院关于印发《2024—2025年节能降碳行动方案》的通知

特斯拉们带来警示:智能电动汽车离安全上路还有6道坎儿

特斯拉们带来警示:智能电动汽车离安全上路还有6道坎儿近日,特斯拉事件持续发酵,又将智能电动汽车的安全问题顶上热搜。虽然车辆失控可能由于多种原因,目前也尚未有官方定论,但从一定程度上

近日,特斯拉事件持续发酵,又将智能电动汽车的安全问题顶上热搜。虽然车辆失控可能由于多种原因,目前也尚未有官方定论,但从一定程度上说,特斯拉目前面临的问题也是智能电动汽车发展到现阶段所面临的问题。管中窥豹,我们当以此为鉴,深入客观探究智能电动汽车的安全管理问题。

“近年来,我国每年都会发生10余起电动车失控类交通事故,其中有营运车辆,也有非营运车辆。”近日,交通运输部公路科学研究院汽车运输研究中心主任、研究员周炜接受《中国汽车报》独家专访时说,“在今年,电动公交车失控事件时有发生,其中某起事故中,车辆失控超过两公里,在撞到其他车辆和路侧固定设施后才停了下来。”

周炜作为国务院事故调查组成员,参与过多起死亡30人以上的特别重大交通事故的调查工作。对于特斯拉刹车失灵事件,他表示不了解相关情况,不便做出评论。但他表示,交通运输行业更多关注的是营运车辆的运行安全性问题,从对多起电动公交车失控事故的分析来看,制动失控通常发生在起步后持续加速现象下。“我们认为智能电动车的可靠性以及控制策略还有待改进和完善,不能把事故的一切责任推到司机身上。”他说。

我国智能汽车发展已经进入落地推广应用的新阶段,尤其是ROBOTAXI、ROBOBUS等高级别无人驾驶营运车辆在国内公开道路上陆续投入运营,从技术管理、安全生产管理和实际使用角度考虑,周炜认为,推动智能车辆落地应用需要解决六大障碍。

从控制策略和可靠性角度出发寻找原因

“公交车作为营运车辆,其司机都是职业驾驶员,他们拿到最高级别的A1驾照经过了千锤百炼,专业能力和驾驶操作水平值得信赖。这种情况下,如果出现车辆长时间无法刹停,就说明是车辆本体问题而非驾驶员操作问题。”周炜分析,智能电动汽车的制动失控,可能是多方因素耦合条件下激发,系突发性失控,不具备一定规律性,是相对复杂的问题。

“车辆的控制策略、机械可靠性、电池可靠性、电动车高电压特性带来的电磁干扰,以及气候环境因素等都可能造成事故。”周炜说,我们首先要对国内外所有相关事故进行深度研究,基于大量事故案例进行分析和判断,排除事故中存在的歧义和误解,找到本质性的、有特征和规律性的问题,然后从车辆本体控制策略和可靠性角度出发寻找原因,找到了原因,问题就解决了一大半。

智能车辆控制策略应以减速停车为第一原则

各企业自动驾驶的控制策略具备一定差异性,这涉及到各企业核心算法和底层逻辑的不同。周炜指出:“无论算法有何不同,最基本的应该是保证底层逻辑的一致性和有效性。从用车角度来讲,无论发生任何事情,减速停车都应该是第一原则。”

基于此思路,对智能车辆的控制策略进行统一是当务之急,有关部门需尽快完成标准编制和发布,推动辅助驾驶或无人驾驶技术标准的统一。

“在推动辅助驾驶时,自动紧急制动系统(AEBS)非常重要。这里的控制策略涉及到人、车优先级的问题。”周炜说。比如欧洲ECE R131制动性能法规是操作者优先策略,即只要驾驶员介入,AEBS就取消工作。“比如人不小心碰到方向盘或是踩了油门,导致AEBS取消减速或是反而加速,就可能导致危险发生。”周炜认为,这一策略优先级是有问题的,违背了车辆行驶的路权原则。

“AEBS自动刹车的力度远大于人踩刹车的力度。”周炜介绍,我国《营运车辆自动紧急制动系统性能要求和测试规范》JT/T 1242要求确保AEBS的最优制动效果,这是提倡“以人为本”的中国思路和中国方案,也逐渐被ECE、ISO等国际上相关组织认同。

厘清概念和发展思路是第一要务

周炜认为,智能车辆的发展存在几个比较严重的误区,包括概念定义和发展思路等。

首先是,关于自动驾驶分级的划分和理解。周炜表示,一是L0-L5的SAE分级是基于主动安全系统的智能化,而不是整车的智能化分类,这种划分相对片面;比如作为单一工况应用,自动泊车系统达到L4等级不能代表车辆整体达到了L4等级。二是行业基于车辆开发和制造角度对自动驾驶分级的技术理解存在误区;他特别指出,站在用车角度,L3级别的人机共驾存在明显问题,因为人类有限的注意力无法做到全神贯注地随时准备进行秒级以内的突发状况接管。

其次,安全员的定义不准确、不科学。他指出,无论是国际和国内对驾驶员的定义都非常明确,驾驶员是法律上规定的责任主体,没有驾驶证的人员坐在驾驶员的法定位置上属于违法驾驶,不能用安全员的名目掩盖法律上的主体责任。

第三,车辆的智能化和智能车辆不能同一而论,概念的界定要厘清。

周炜举例解释这两个概念:“车辆的智能化是传统车企将智能化技术和智能化理念赋能于传统车辆,车辆本身的功能性能和形态不变,也就是车+AI,是推动车辆技术发展的一种路径;智能车辆则更多是由非传统造车势力遵循与传统车企完全不同的思路所打造的产品,比如某些互联网造车企业是在试图实现所有电脑功能的条件下,增加人或货物的运载功能,将电脑以车的形态生产出来;另外,还有一些产品生产商处于两者之间,他们也具备一定的互联网思维,但更多是体现产品的设计、研发和生产。”

遵循不同的思路和理念,所造出的产品也就体现出较大的差异性。基于此,周炜认为当前的造车企业可以分为三类:传统造车、互联网造车、融合二者思维和理念的造车。

立足使用者角度造车 而非产品

第四,造智能车辆不难,打造其使用环境和生态则是很长久的过程。“当前国内外很多企业都是立足于产品思维造车,没有从汽车使用者的角度考虑,这一思路需要调整。”周炜指出。智能车辆最终要应用于交通运输行业,我们需要将使用环境和有限条件结合起来,以系统性的思路去看待它的发展。

周炜指出,智能车辆的使用是车辆本体条件和使用环境条件的耦合,二者是此消彼长的过程,相互促进、相互博弈,使用条件低则车辆智能化程度高,使用条件高,则车辆智能化程度相对可以低。也就是说,随着车路协同技术发展,当路端环境条件足够智慧化,单车智能化程度甚至可能会下降。

根据使用条件和无人驾驶的耦合程度,《中国营运车辆智能化运用发展报告(2020)》(以下简称《报告》)将无人驾驶的运用分为三类情况:完全封闭区域,可以实现条件非常高的无人驾驶;有限开放条件下的无人驾驶;无条件无人驾驶,全面开放无人驾驶。基于此划分,周炜指出,目前市场上所有的无人驾驶都是有条件的无人驾驶,或者说是高级智能辅助驾驶,到实现完全的无人驾驶还需要大量的研究和测试。

周炜认为,正是无条件使用的技术路线误区,造成了特斯拉等企业容易出现挂一漏万、以偏概全,导致较高的使用安全风险。

合理划分和定义自动驾驶技术路线

第五,未来智能车辆的发展和管理必须合理划分和定义自动驾驶技术路线。比如将辅助驾驶和无人驾驶做出明确区分。因为无人驾驶车辆在形态上发生了革命性变化,其功能和性能相应变化,相应约束传统车辆的标准和法规都不再适用,需要大范围调整。

“比如无人驾驶车辆还需要遵循碰撞法规吗?融合了客运车辆和货运车辆,无人驾驶车辆相当于一个底盘扣上载人的壳子是客车,扣上载货的壳子是货车,更加模块化和更具灵活性。”周炜解释说。

《报告》将以人为驾驶控制主体的辅助驾驶车辆和以车辆为驾驶控制主体的无人驾驶车辆划分为五类:辅助驾驶以智能化技术介入驾驶的程度分为预警类辅助驾驶(G1)和控制类辅助驾驶(G2);无人驾驶则以运用风险程度和运用难度,按照智能化运用空间分为封闭区域无人驾驶(G3)、有限开放区域无人驾驶(G4)和开放区域无人驾驶(G5)。

智能汽车生态尚未形成 六大使用障碍待解决

“我国智能汽车发展从2015年启动试点示范至今已有5年多,依然处于以生产企业为主的试点示范阶段,生产端一头热,使用端不会用、不敢用,没有形成很好的生态。”周炜指出。

在周炜看来,我国智能汽车的使用当前面临着六大障碍:政策法规以试点示范为主,不涉及责任主体划分;标准规范不综合、不落地,缺乏中国思路和中国方案;只考虑新车制造和生产,未考虑和不重视在用车维保问题,在用车使用缺乏标准规范支持;网络安全问题;基础设施环境条件发展不均衡、不系统;测试评价不科学不合理。

“车路协同的本质包括物理协同、信息协同和管理协同,势必要统筹发展。我们现在只提了信息协同,物理协同和管理协同没有跟上。另外,当前的现状是车端一头热,路端冷眼观望,无法形成系统化、体系化。”周炜说,这就无法保障实际使用的推进。

在测试评价体系方面,周炜认为,当前全球范围内对于智能汽车的测试评价的思路、手段和方法都存在误区,比如基于无条件使用的技术路线误区将“复杂问题复杂化”。“行业现在要做的是将复杂问题简单化,立足使用角度,偏重整车性能和整车功能的测试评价。”他说。

最后,周炜给出了三个结论:

第一,智能车辆的有条件使用是当下最现实的问题,不鼓励智能车的无条件使用;

第二,一直在试点示范阶段的智能车辆无法实现盈利,智能车辆的实际落地运用是迫切需要解决的问题,这关乎汽车及相关产业的可持续发展;

第三,智能汽车的使用需要解决一系列障碍,表现在前述六大障碍,每一个障碍都要力量均衡地解决,不可偏废。